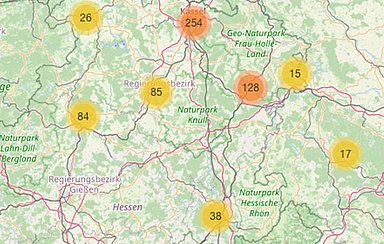

Eine hessische Erfindung

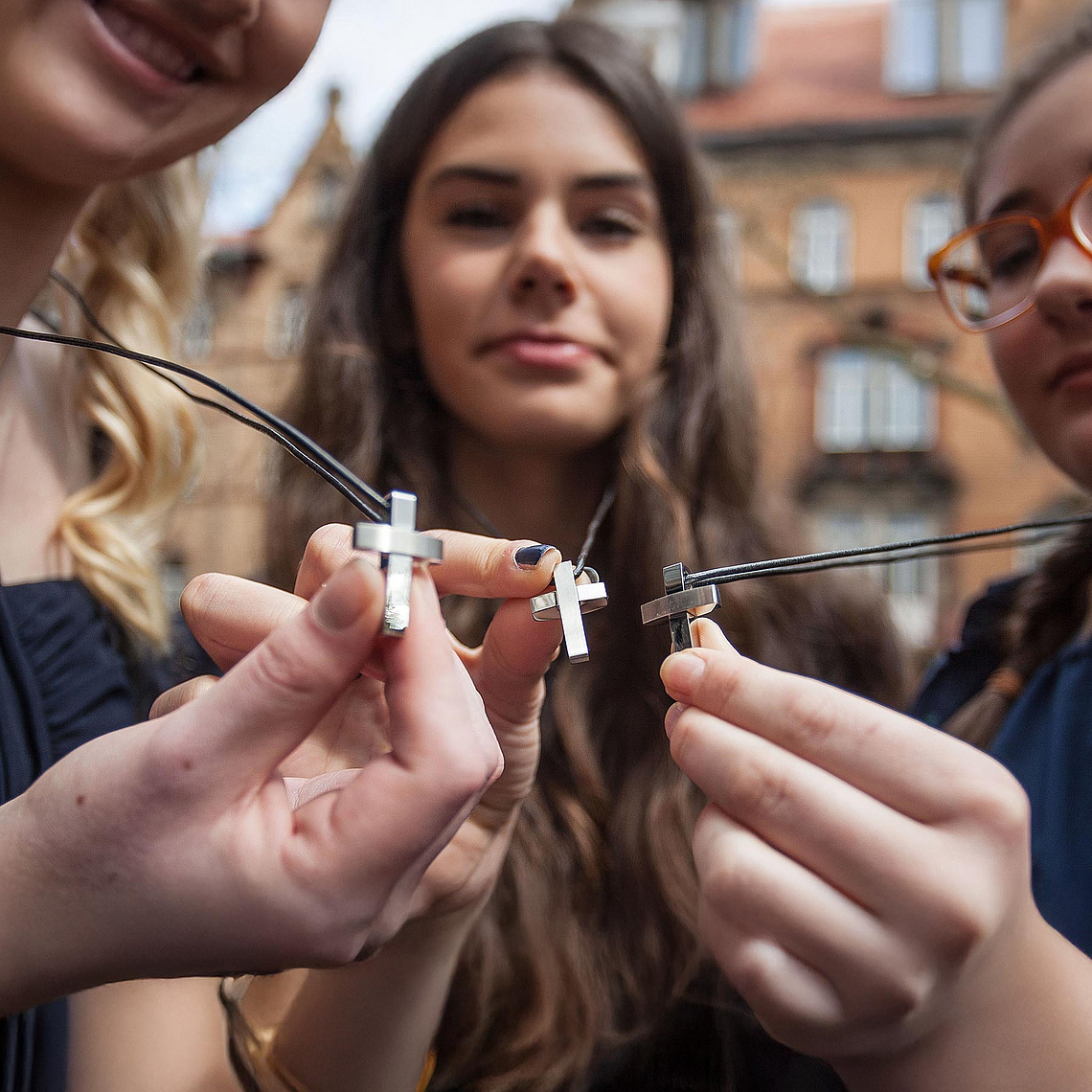

Mit der Konfirmation ins Erwachsenenleben starten

Nach dem Osterfest bis in den Sommer hinein lassen sich in diesem Jahr wieder Mädchen und Jungen im Alter von etwa 14 Jahren konfirmieren. Mit Trauung und Taufe gehört das Fest zu den gefragtesten Angeboten der evangelischen Kirche. Mit ihrer Konfirmation treten die Jugendlichen in das kirchliche Erwachsenenleben ein. Der Ursprung des Festes liegt in Hessen. Wir erklären die Hintergründe und beantworten wichtige Fragen zum Fest.